あこがれの新築住宅の購入。そのときにぜひ確認しておきたいのが補助金や助成金といった制度です。しかし、これらは年度によって申込期限や方法、内容が変わる場合もあります。今回の記事では2025年に利用できる制度および利用できると予想される新築住宅購入を支えてくれる各種制度をご紹介します。申込期限や昨年度の変更点など、新築住宅購入の際に抑えておきたい重要なポイントをまとめていますので、ぜひご覧ください。

※記事の内容は2025年8月19日時点の情報に基づいています。各制度の最新の情報は所管官庁のウェブサイト等にてご確認ください。

目次

2025年に新築住宅購入時に使える制度とは

「新築住宅を購入したら、何か優遇があるらしい」という話を聞いたことがある方は多いでしょう。まずは新築購入時の優遇の種類について確認しておきましょう。

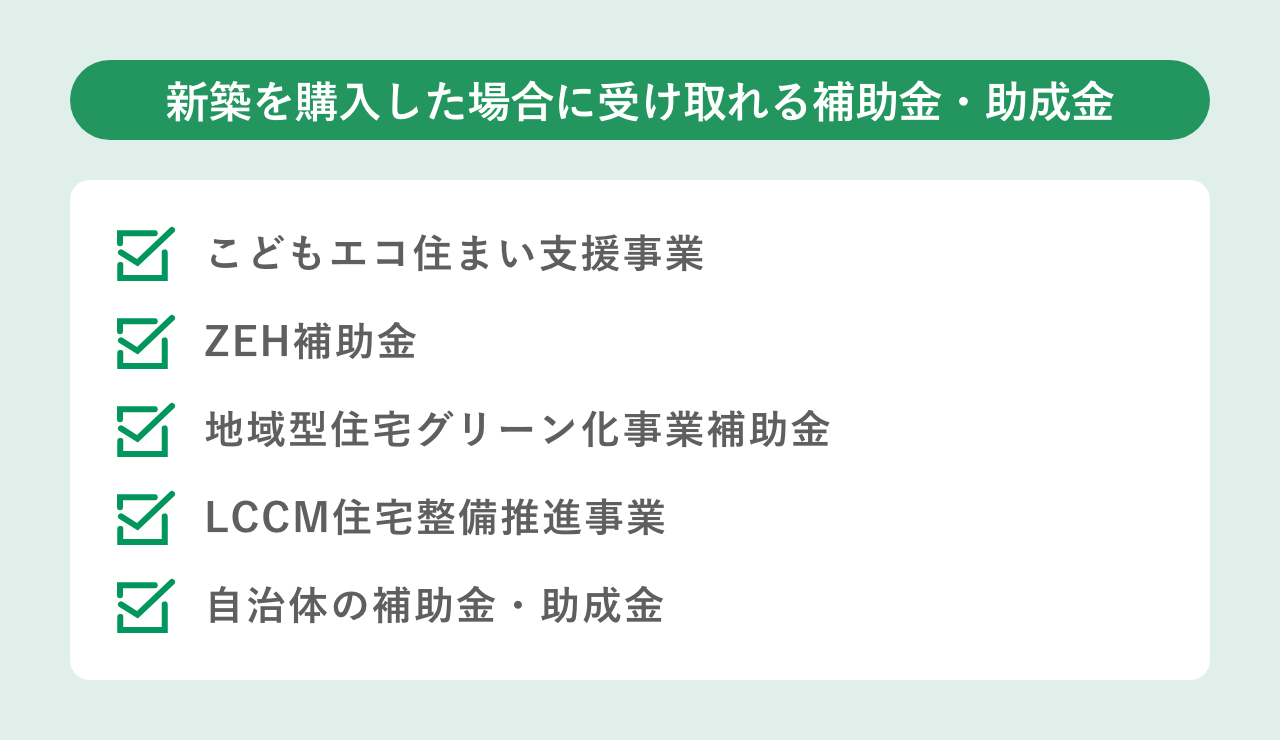

【補助金・助成金】

- 子育てグリーン住宅支援事業

- ZEH補助金

- LCCM住宅整備推進事業

- 自治体の補助金・助成金

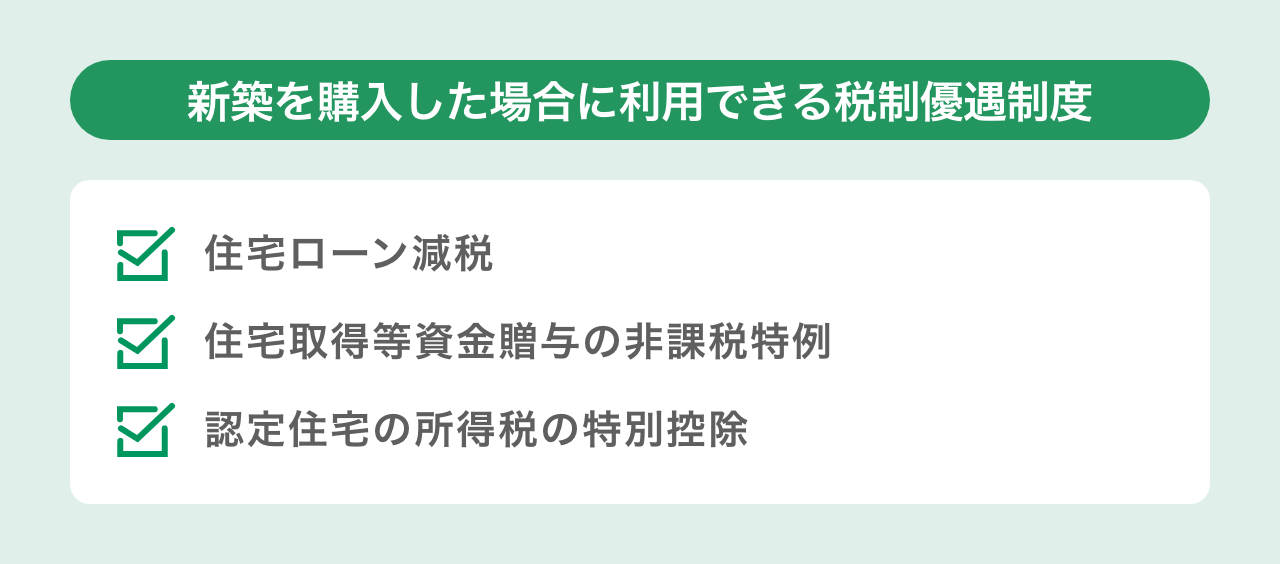

【税制優遇】

- 住宅ローン減税

- 住宅取得等資金贈与の非課税特例

- 認定住宅の所得税の特別控除

それぞれの詳細については後ほどご紹介します。

なお、補助金、助成金、税制優遇の違いは以下のとおりです。こちらも押さえておきましょう。

| 補助金 | 国や地方公共団体から支給される。支給を希望する場合は申請・審査が必要。予算が決まっている場合が多いため、審査に通らない、もしくは予算が終了したら支給されない。 |

|---|---|

| 助成金 | 国や地方公共団体から支給される。支給を希望する場合は申請・審査が必要。要件を満たせば支給される可能性が高い。 |

| 税制優遇 | 条件を満たした場合、税金を少なくするなどの優遇措置が取られる制度 |

新築住宅購入でもらえるお金がある?補助金・助成金について

新築を購入した場合、受け取れる補助金・助成金には次のようなものがあります。

子育てグリーン住宅支援事業

従来の子育てエコホーム支援事業は2024年12月31日に終了し、2025年からは新たに子育てグリーン住宅支援事業が開始されました。

子育てグリーン住宅支援事業とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ性能に優れた住宅の普及を促進するための制度です。

対象はすべての世帯のZEH水準を大きく上回る住宅(GX志向型住宅(※1))の新築、および子育て世帯等(※2)の長期優良住宅、ZEH水準住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅含む)、既存住宅のリフォームなどで、その補助額は最大で160万円となっています。

※1 断熱等性能等級「6以上」かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」かつ再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」に適合するもの(寒冷地等・都市部狭小地等は一部例外あり。共同住宅の場合は階数ごとに設定)

※2 「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」

補助金の詳細は次のとおりです。

| 対象工事の着手期間 |

2024年11月22日以降に以下に着手したもの 新築の場合:基礎工事より後の工程の工事 リフォームの場合:リフォーム工事 |

|---|---|

| 新築の場合の対象住宅 |

【すべての世帯】 ・GX志向型住宅 補助額160万円/戸 【子育て世帯等】 ・長期優良住宅 1.建替前住宅等の除却を行う場合 補助額100万円/戸 2.上記以外の場合 補助額80万円/戸 ・ZEH水準住宅 1.建替前住宅等の除却を行う場合 補助額60万円/戸 2.上記以外の場合 補助額40万円/戸

※いずれも住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下。 |

| リフォームの場合の対象住宅 |

【Sタイプ】必須工事3種の全てを実施 補助額上限60万円/戸 【Aタイプ】必須工事3種のうち、いずれか2種を実施 補助額上限40万円/戸 <必須工事> ❶開口部の断熱改修 ❷躯体の断熱改修 ❸エコ住宅設備の設置

※❶、❷についてはZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限ります。 |

出典:「子育てグリーン住宅支援事業」より「事業概要」(国土交通省)の情報をもとに作成

申請は住宅建築・販売業者やリフォーム業者が行います。条件に合った住宅の購入を検討するのであれば、業者が「子育てグリーン住宅支援事業者」なのかを確認しておくと良いでしょう。

ZEH補助金

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅とは、太陽光発電等でエネルギーを生み出す、断熱性能を高めるなどの省エネをすることで、消費エネルギー量を実質的にゼロにする住宅のことです。このZEH住宅(新築)を建築・購入した際に受けられるのが「ZEH補助金」および「ZEH+補助金」です。

補助金の詳細は次のとおりです。

| 補助金額(※3) | 支給条件 | |

|---|---|---|

| ZEH 補助金 |

55万円 |

①ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること ②SIIに登録されているZEHビルダー/プランナーが関与(設計、建築又は販売)する住宅であること |

| ZEH+ 補助金 |

90万円 (※4) |

①戸建住宅における『ZEH+』の定義を満たしていること Ⅰ.一次エネルギー消費量削減率(再エネ除く):30%以上 一次エネルギー消費量削減率(再エネ等含む):100%以上※ Ⅱ.外皮基準:断熱等性能等級6以上 Ⅲ.以下の❶、❷のうち1つ以上採用すること ❶再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置 以下より1つ以上を措置すること ❶-1.初期実効容量5kWh以上の蓄電システム ❶-2.PVTシステム ❶-3.太陽熱利用システム ❶-4.昼間に沸き上げをシフトする機能を有する給湯機 ❶-5.電気自動車(PHEVを含む)の充電設備又は充放電設備 ❷高度エネルギーマネジメント ②SIIに登録されているZEHビルダー/プランナーが関与(設計、建築又は販売)する住宅であること |

※3 ZEH、ZEH+において以下の追加設備を導入する場合、補助金が加算される。

・蓄電システム:上限20万円

・直交集成板(CLT):定額90万円

・地中熱ヒートポンプ・システム:定額90万円

・PVTシステム:65万円、80万円、90万円 (方式、パネル面積により異なる)

・液体集熱式太陽熱利用システム:12万円、15万円 (パネル面積により異なる)

※4 ZEH+において以下の追加設備を導入する場合、補助金が加算される。

・空気集熱式太陽熱利用システム:定額60万円

・再生可能エネルギー有効活用のため昼間に沸き上げをシフトする機能を有する給湯機:定額2万円

・電気自動車(PHEVを含む)の充電設備又は充放電設備:上限10万円

・高度エネルギーマネジメント:定額2万円

出典:「2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)の情報をもとに作成

なお、2025年度のZEH補助金の申請スケジュールは以下のとおりです。

| 公募の種類 | 公募開始 | 公募締切 |

|---|---|---|

| 新規取組公募 |

2025年4月28日(月) 10:00〜 |

2025年8月29日(金) 17:00 |

|

一般公募 (単年度事業) |

2025年4月28日(月) 10:00〜 |

2025年12月12日(金) 17:00 |

|

一般公募 (複数年度事業) |

2025年11月7日(金) 10:00〜 |

2026年1月6日(火) 17:00 |

出典:「令和7年度 環境省戸建ZEH」(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)から引用

ZEHについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「サステナブル住宅とはどんな家?ZEHを例に特徴や補助金を紹介」

LCCM住宅整備推進事業

LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは、住んでいる間だけではなく、建設時・廃棄時にもできるだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、ライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにする住宅です。ZEH住宅を超えるエコ住宅として注目を集めています。

LCCM住宅整備推進事業とは、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)の実現に向け、住宅の脱炭素化を推進するため、先導的な脱炭素化住宅であるLCCM住宅の整備に対して補助を行う事業です。補助金申請は事業者が行い、支払われた補助金は事業者から住宅を建築した人に還元されます。こちらも2025年度分の詳細が発表されていませんので、2024年度のものでご紹介します。

補助の対象となるためには、LCCM住宅(戸建て)を新築し、かつ、ほかの要件すべてを満たす必要がありますので、LCCM住宅建築を検討する際は、建築事業者に確認することをお勧めします。補助限度額は140万円/戸(補助率1/2)です。(※5)

※5:「令和6年度サステナブル建築物先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 概要」(一般社団法人 環境共生まちづくり協会)

国の補助金・助成金等についてはこちらの記事でも詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

「期間限定!予算が尽きるまで!国の補助金、給付金、支援制度 VOL.1」

「期間限定!予算が尽きるまで!国の補助金、給付金、支援制度 VOL.2」

自治体の補助金・助成金

ここまでご紹介したのは、国が主体となっている補助金・助成金制度でしたが、自治体独自のものもあります。例として、CO2排出実質ゼロに貢献するためにスタートした東京都の「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」の詳細をご紹介します。

「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」は、2024年10月1日から基準が変わり「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」となりました。基準が変わっただけではなく、再エネ設備(太陽光発電設備など)の原則設置も要件化されました。令和6年度(2024年度)分の交付申請受付締切は2025年3月末までとなりますので、気を付けましょう。

助成金額

【新基準(2024年10月1日から)】

| 住宅の種類 | 水準 | 金額 |

|---|---|---|

| 戸建て住宅 | C | 40万円 |

| B | 160万円 | |

| A | 240万円 | |

| 集合住宅等 | C | 30万円 |

| B | 130万円 | |

| A | 200万円 |

※上記の基準にプラスして再エネ設備(太陽光発電設備等)を原則設置する

性能値

【新基準(2024年10月1日から)】

| 水準C | 水準B | 水準A | ||

|---|---|---|---|---|

| 外皮平均熱貫流率 (単位:W/㎡K) |

0.60 以下 |

0.46 以下 |

0.35 以下 |

|

| 国が定める省エネルギー基準からの削減率(再エネ除く) | 戸建て住宅 | 30% 以上 |

40% 以上 |

45% 以上 |

| 集合住宅等 | 30% 以上 |

35% 以上 |

40% 以上 |

出典:「「東京ゼロエミ住宅」とは?」(東京都環境局)から引用

今回は一例として、東京都の助成制度をご紹介しましたが、自治体によって補助金・助成金の種類は異なります。まずは自治体ホームページ等で情報をチェックしてみましょう。

こちらも住宅に関する補助金やお得な制度に関する記事です。ぜひ参考にしてください。

「探せば出てくる!お得な制度 自治体が行う 住宅に関するお得な制度」

新築住宅購入時に覚えておきたい減税・控除等の税制優遇

新築住宅を購入するときは、各種補助金・助成金だけでなく、税制優遇についても忘れてはいけません。節税のためにも把握しておきたい税制優遇制度についてご紹介します。

住宅ローン減税

住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・改修した場合、住宅ローンの年末残高から計算した一定額が、所得税額から控除されるという制度です。2024年度の新築建築・購入した場合の控除の内容は以下のとおりです。

※2025年以降に居住した場合

| 控除期間 | 13年 (一般の新築住宅で2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは10年間。2024年7月以降建築の場合は控除なし) |

|---|---|

| 控除率 | 全期間一律0.7% |

| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 |

| 床面積 | 50㎡以上 |

出典:「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)の情報をもとに作成

認定長期優良住宅等ではない一般の新築住宅の場合、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、2024年6月30日までに建築されたものの控除年数が10年になりました。2024年7月1日以降に建築されたものは控除がありません。

あわせて、子育て世帯は借入限度額が2023年と同様のままであることを認識しておきましょう。(ただし、一般新築住宅、中古住宅は除く)

住宅の種類ごとの借入限度額は以下のようになっています。

| 住宅の種類 | 借入限度額 |

|---|---|

| 認定長期優良住宅 低炭素建築物 低炭素建築物とみなされる特定建築物 |

4,500万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |

| 一般新築住宅 | 2,000万円 ※2024年7月1日以降に建築されたものは控除なし |

出典:「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)の情報をもとに作成

なお、住宅ローンを使って中古住宅を購入する場合も住宅ローン減税の対象(※6)となります。控除期間は10年、控除率は0.7%です。認定長期優良住宅などについては借入限度額も以下のとおり新築時よりも少なくなります。

| 住宅の種類 | 借入限度額 |

|---|---|

| 認定長期優良住宅 低炭素建築物 低炭素建築物とみなされる特定建築物 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |

3,000万円 |

| 一般中古住宅 | 2,000万円 |

出典:「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)の情報をもとに作成

※6:「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)

住宅取得等資金贈与の非課税特例

2026年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母)などから住宅用家屋の新築、取得、増改築のための金銭を贈与された場合、一定額までが非課税になる制度です。詳細は次のとおりとなっています。

| 所得条件 | 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 |

|---|---|

| 住宅の条件 | 50㎡以上 (合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満でも可) |

| 非課税限度額 | 省エネ住宅等:1,000万円 それ以外の住宅:500万円 |

| その他 | 中古住宅の場合は1982年以降に建築された新耐震基準適合住宅であること |

出典:「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁)の情報をもとに作成

出典:「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」(国土交通省)の情報をもとに作成

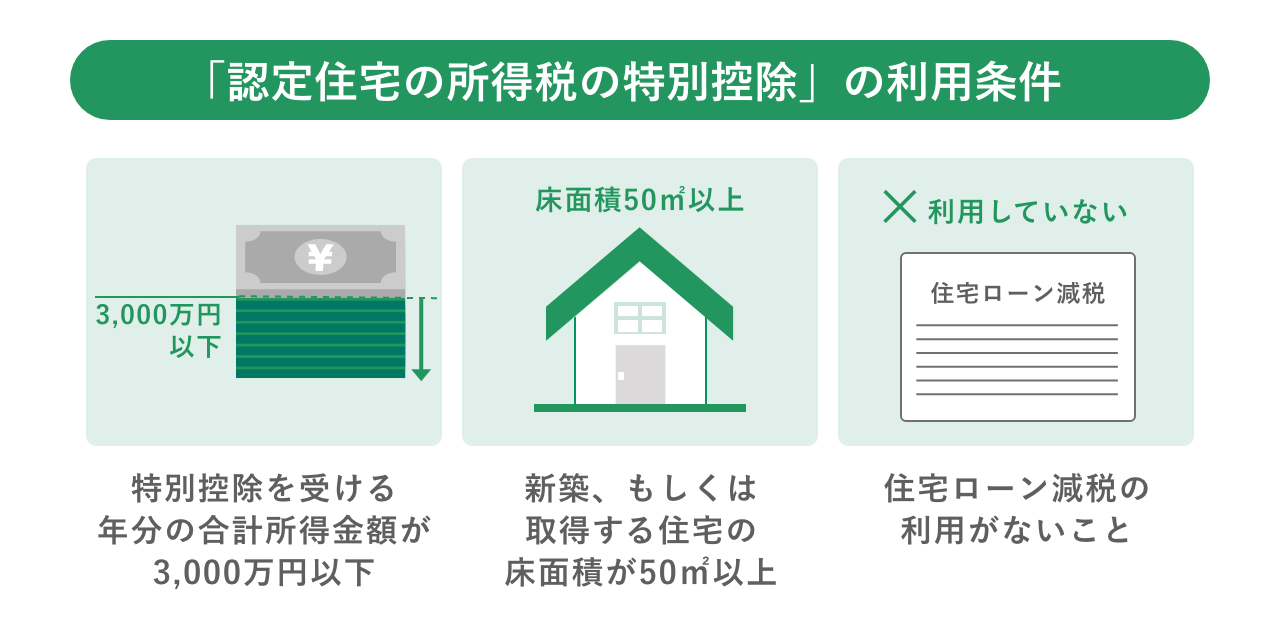

認定住宅の所得税の特別控除

住宅ローンを利用せずに認定長期優良住宅などの「認定住宅」を建築・購入するのであれば「認定住宅の所得税の特別控除」(※7)が利用できます。認定住宅の基準に適合するためにかかる標準的な金額の10%に相当する金額を、その年の所得税額から控除できるというものです。利用には以下のような条件がありますので、必ず確認しましょう。

※7:「No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」(国税庁)

新築住宅購入だからこそ使える減税措置

住宅ローン減税などは新築購入、中古購入どちらでも使える制度です。しかし、新築だからこそ使える減税措置もあるので押さえておきましょう。

・不動産取得税(※)

2027年3月31日まで、通常4%の不動産取得税率が3%に軽減されます。(※8)

(※)中古住宅の場合は、以下の耐震基準要件を満たしていれば軽減措置を受けられます。

①1982年1月1日以降に新築されたものであること

②1981年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの。ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。

・固定資産税

2026年3月31日まで、新築住宅にかかる固定資産税が3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に軽減されます。(※9)

・登録免許税(※中古住宅取得時も同様)

2027年3月31日までの間に新築住宅を取得し居住する場合、通常0.4%の「所有権保存登記」の税率が0.15%に、通常2.0%の「所有権移転登記」の税率が0.3%に軽減されます。なお、認定住宅の場合はいずれも0.1%に軽減されます。(※10)

住宅購入時の税制等についてはぜひこちらもご覧ください。

「おうちを買う前に知っておきたい!「住宅購入や住居に関する税制・法律・手続き」第5回」

どの制度を使うか迷ったら?

新築住宅を建築、購入した際に使える補助金、助成金、税制優遇は多く存在します。そのため、何が使えるのかがわからないという方もいることでしょう。そのような場合は、自分がクリアしている条件を整理するところから始めてみてください。例えば、「ZEH住宅を建てる予定」「18歳未満の子供がいる」ということであれば、「子育てグリーン住宅支援事業」の対象になるといった具合です。補助金等の中でも特に多いのが、立地や省エネ対策の分野ですので、重点的にチェックしてみましょう。

ただ、補助金や税制優遇については、申請が通るまでにかなり時間がかかる場合もあるため、時間に余裕を持ってスケジュールを組むことをお勧めします。

新築住宅購入を検討する際は補助金・税制優遇も忘れずにチェック!

新築住宅、中古住宅、どちらを購入しようか迷っているという方は多いでしょう。中には予算の関係から中古住宅を選択しようかと思っている方もいるかもしれません。

しかし、新築で最新式の省エネ設備を備え、断熱性、耐久性に優れた住宅を選択すれば、「子育てグリーン住宅支援事業」(改修の際も利用できますが、新築と比較すると補助金額が下がります)「ZEH補助金」などの補助金が受けられます。

さらに、住宅ローン減税でも「長期優良住宅」「ZEH住宅」などであれば、一般の住宅購入時よりも減税額が多くなります。多くの補助金、税制優遇の面も含めて、どのような住宅を購入するかを検討してください。

住宅関連の補助金、税制優遇は数多くあるため「自分は何を使えるのかわからない」という方は、今回の記事を参考にしながら、ハウスメーカーや住宅ローンを契約する金融機関に相談してみましょう。

また、新築住宅購入の際は補助金、税制優遇の確認も重要ですが、団体信用生命保険での備えのことも忘れないでください。団信とは団体信用生命保険のことで、住宅ローン契約者に万一のことが起きた際に、保険会社が住宅ローン残高を保障してくれる制度です。現在、ほぼすべての住宅ローンが団体信用生命保険加入必須となっています。補助金、税制優遇のチェックはもちろん、自分の健康に問題がないかも確認してから住宅購入に進みましょう。

団信について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

「【最新】住宅ローンの団体信用生命保険(団信)をプロが徹底解説!種類・保障内容・保険料・加入時の注意点」

公開日:2023年05月30日

更新日:

RECOMMENDおすすめ記事はこちら

田尻 宏子

2016年からライター活動を開始。金融機関ホームページ、お金の情報サイトでローン、投資、保険などマネー系記事の執筆を数多く手掛ける。分かりやすく、役に立つ記事を書くことがモットー。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員1種資格保有。