住宅ローン契約の条件となっていることが多い団体信用生命保険(団信)について、「どう選ぶべきかわからない」という方は多いのではないでしょうか。

この記事では、団信の種類別に、保障内容や金利、メリット・デメリットなどを比較し、あなたに合った団信の選び方をご案内します。

団信を比較するポイントは保障内容と上乗せ金利

一般的に、保険を比較するには、保障内容と保険料の確認がポイントとなってきます。その保険料を支払うとどのような保障内容が受けられるのか、そのバランスを確認します。

団信は保険料の負担がありません。

ただし団信に特約を付けると、住宅ローン金利が上乗せされることがあり、実質的なコストと言えます。

そのため、団信の比較の際は、保障内容と住宅ローンへの上乗せ金利を確認しましょう。

「一般団信」― 基本の保障

まずは団信の基本的な保障を確認しましょう。

一般団信の場合、住宅ローン金利が上乗せになることはありません。

一般団信の基本的な保障内容は以下の通りです。

保障:住宅ローンの債務残高

保障対象:住宅ローン契約者の死亡または所定の高度障害状態

万が一、住宅ローン返済中の契約者が死亡もしくは所定の高度障害状態となった場合、契約者側が返済できないと住み慣れたマイホームから退去しなければならない可能性があります。

しかし、団信に加入していれば、住宅ローン契約者に万が一があった場合でも、契約者に代わって保険会社が金融機関に住宅ローンの残高を保険金として支払うため、マイホームに住み続けることができるのです。

保障が手厚い「特約付団信」― 上乗せ金利が必要なことが多い

団信の中には保障を手厚くした「特約付」のタイプもあります。

住宅ローンの返済が保障される対象は、「一般団信」では、住宅ローン契約者の死亡もしくは所定の高度障害状態となった場合です。しかし、団信に特約を付けると死亡や所定の高度障害状態だけでなく、がんなどの病気で支払事由に該当したときローン残高が保障されたり、入院時などにその月の返済相当額が保障されたりします。

先述のとおり、「特約付団信」の場合も住宅ローン契約者の保険料の負担はありませんが、住宅ローン金利が上乗せになることがあります。

ただし金融機関によっては、キャンペーンなどの実施で上乗せ金利なく団信に特約を付けられる場合もあるため、よく確認するようにしましょう。

次章で団信の種類別に詳しく確認していきます。

団信を種類別で比較

団信にはどんな種類があるのでしょうか。主な団信の種類を確認し、比較してみましょう。

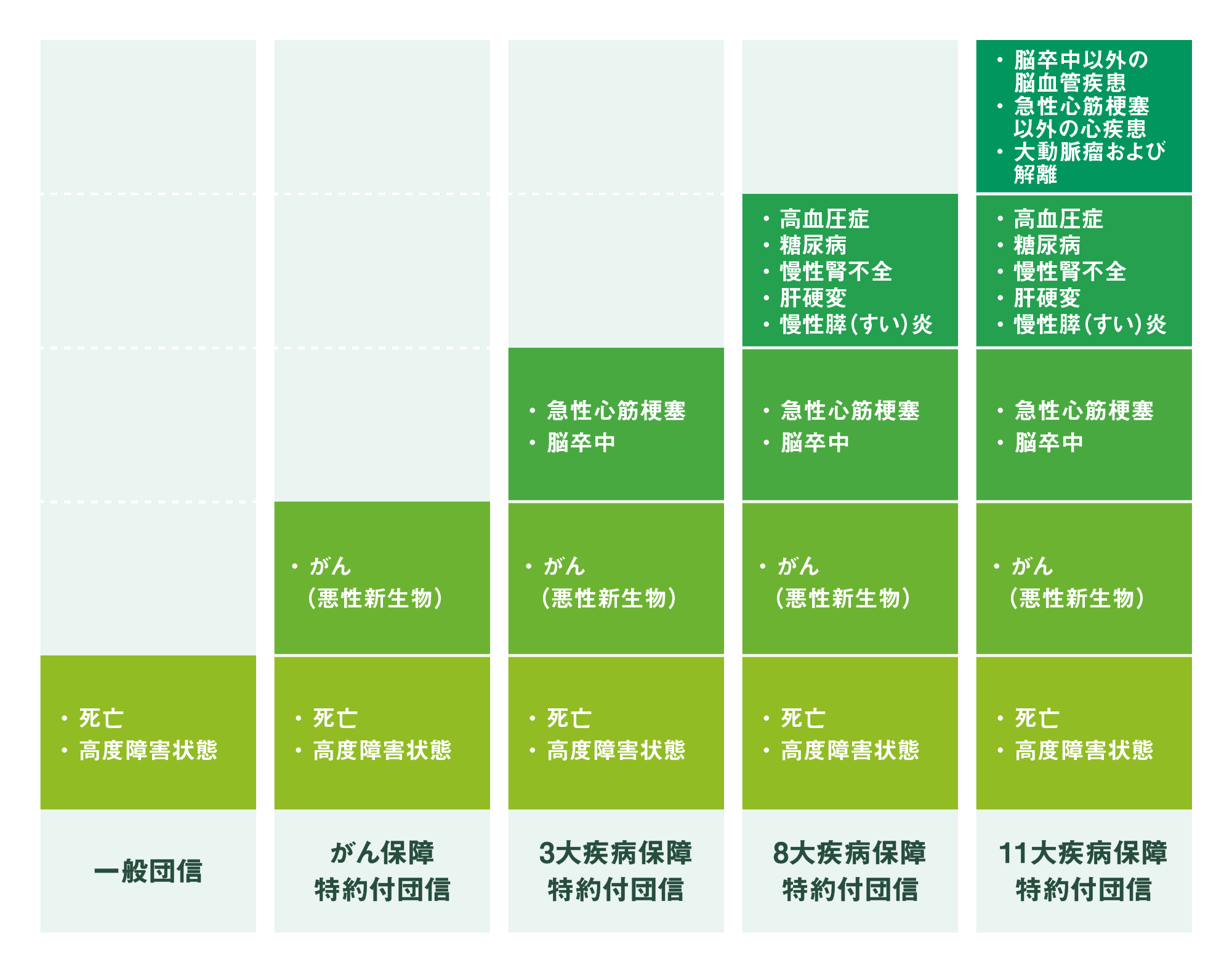

※この表は特約付団信の保障イメージ図です。

団信の引受保険会社によって特約の保障内容・対象は異なります。

一般団信

| 保障対象 | 「死亡」「高度障害状態」 |

|---|---|

| 上乗せ金利 | なし |

死亡・所定の高度障害状態に限ったタイプの団信で、上乗せの金利はありません。

がん保障特約付団信

| 保障対象 | 「一般団信」に加え、「がん」と診断された場合 |

|---|---|

| 上乗せ金利 | 0~0.2%程度 |

死亡・所定の高度障害状態時の保障に加え、住宅ローン契約者が所定の「がん」と診断された場合も住宅ローン残高が保障される団信です。

団信は住宅ローン残高を保障するため、治療費を保障する一般的な医療保険とはタイプの異なる保険ですが、がんで収入が減少し、住宅ローンを支払えなくなるリスクに備えることができます。すでに一般の医療保険やがん保険をご契約されている方は、団信にもがん保障を加えることをお勧めします。

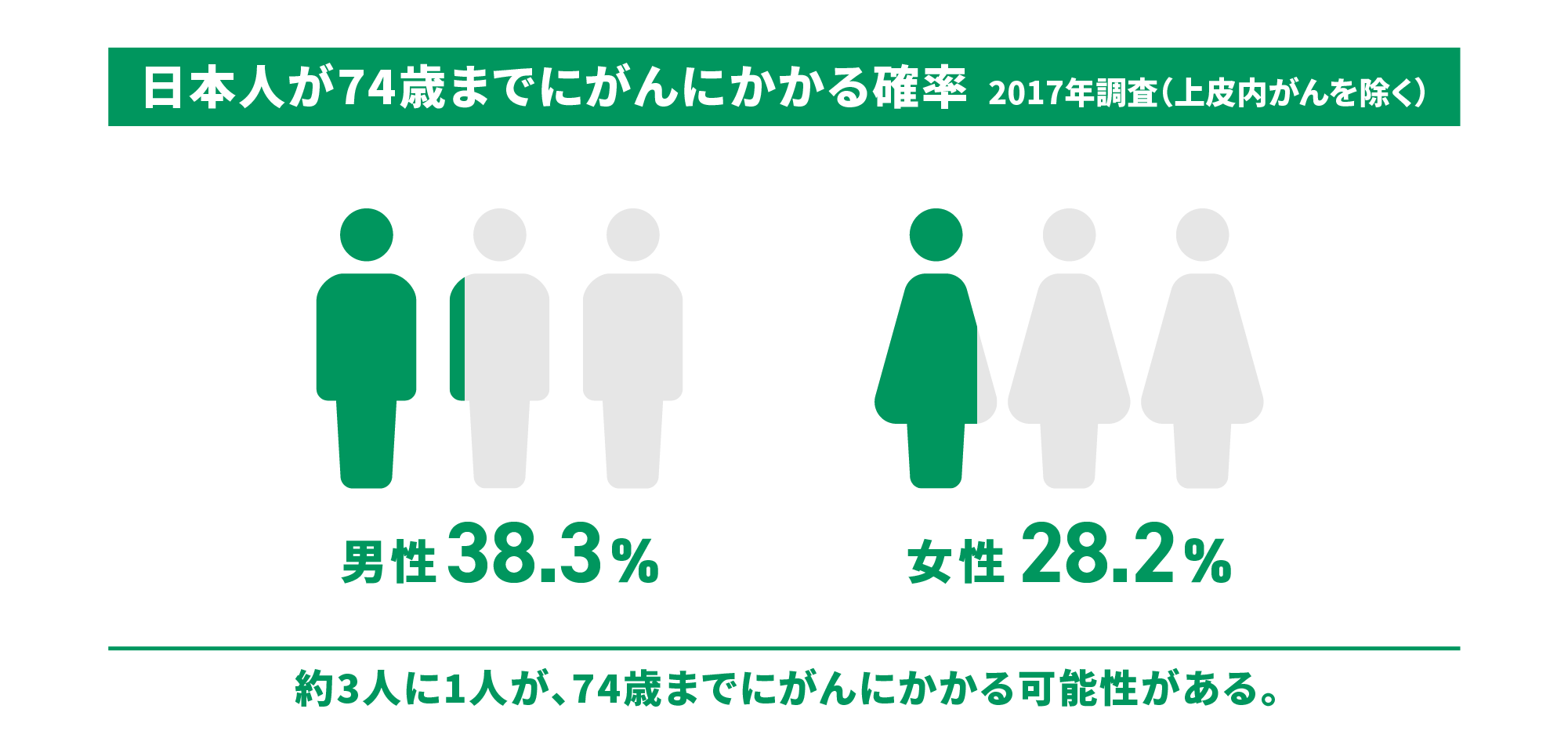

厚生労働省のデータによると、2017年時点のデータで、日本人の男性38.3%、女性28.2%が74歳までに「がん」にかかる可能性があるという結果が出ています。(上皮内がんを除く)

つまり、日本人の約3人に1人が、74歳までにがんにかかる可能性があるということです。

国土交通省の「住宅市場動向調査(2019年)」(※1)では、注文住宅の住宅ローン返済期間は平均32.1年という結果になっています(土地を除く)。注文住宅以外の物件でも、概ね30年前後で返済されています。

40歳前後で住宅ローンを契約する場合、平均返済期間から考えると70代まで返済中であることが予想されるため、「がん」に備える合理性があると言えます。特に一般のがん保険では治療費は保障されても住宅ローンの残高は保障されないため、注意が必要です。

※1 「令和元年度 住宅市場動向調査報告書~調査結果の概要~」より

P29「2. 結果の概要 2.4 資金調達に関する事項 (3)返済期間」(国土交通省 住宅局)

3大疾病保障特約付団信

| 保障対象 | 「一般団信」「がん保障」に加え、「急性心筋梗塞」や「脳卒中」により所定の状態が60日以上継続した場合または所定の手術をした場合 |

|---|---|

| 上乗せ金利 | 0.3%程度 |

「がん」に加え、「急性心筋梗塞」「脳卒中」も保障の対象にした団信です。

保障が手厚くなるため、上乗せ金利もがん保障特約より高くなる傾向にあります。

3大疾病は日本人の死因の約半分を占めます。(老衰除く)(※2)

がんと同様、脳卒中や急性心筋梗塞も入院・治療期間が長期化し、その場合、収入に影響が出たりするリスクがありますので、もしもの時にご家族に生活基盤を残すという観点で、加入をお勧めしたい特約です。

※2 「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」より

P46「第10表 主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対)4),都道府県(特別区-指定都市再掲)別」(厚生労働省)

8大疾病保障特約付団信

| 保障対象 | 「一般団信」「3大疾病」に加え、「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵(すい)炎」で就業不能状態が12ヵ月を超えて継続した場合 |

|---|---|

| 上乗せ金利 | 0.3%程度 |

「3大疾病」に加え、「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵(すい)炎」といった5つの生活習慣病も保障される団信です。

保障範囲が広い分、上乗せ金利も高くなる傾向がありますが、一般の生命保険ではカバーされない住宅ローン残高を保障する特徴があります。また、簡便な手続きかつ契約者の負担が少ないのが魅力の団信ですから、しっかり検討する必要があります。

11大疾病保障特約付団信

| 保障対象 | 「一般団信」「8大疾病」に加え、「脳血管疾患」「心疾患」「大動脈瘤および解離」で半年以上“入院”した場合 |

|---|---|

| 上乗せ金利 | 0.3%程度 |

保障の範囲をさらに広げ、10種の生活習慣病による半年以上の入院を保障する団信です。

疾病以外に、ケガも対象としているタイプもあります。幅広く保障しているため、上乗せ金利は比較的高いタイプが多いです。

生活者として注意が必要なのが、長期間の入院を保険金支払条件にしているケースです。

生命保険文化センターによると、入院日数の平均は29.3日です。

傷病別だと、平均の入院日数が半年を超えるものは以下3つです。

- 血管性及び詳細不明の認知症:349.2日

- 統合失調症:531.8日

- アルツハイマー病:252.1日

※入院した場合、入院日数は何日くらい?(公益財団法人 生命保険文化センター)

その他の傷病の場合、入院日数の平均が半年を超えるものはありませんでした。

「半年以上の入院」という条件はハードルが高いといえるでしょう。

ただし、保障は発生確率だけで判断できません。確率が低くても、いざ発生した際のダメージが大きいリスクに備えるのが保険の基本だからです。事実、半年以上の入院がもし起こった場合、住宅ローン返済の継続は難しくなるでしょう。

避けたい未来を冷静に考え、慎重に判断することが大切です。

健康状態に不安があるなら「ワイド団信」

| 保障対象 | 「死亡」「高度障害状態」 ※病歴等が原因で、一般団信に加入できない方向け |

|---|---|

| 上乗せ金利 | 0.3%程度 |

団信も一般の生命保険と同じく、加入には保険会社の審査があります。健康状態によっては、団信に加入できない可能性もあります。

対して、ワイド団信は加入条件を緩和した団信です。健康状態や過去の病歴で通常の団信に加入できなかった場合でも、ワイド団信なら加入できる可能性がありますので、ご自宅の購入を直ちに諦める必要はありません。

団信に特約は付けた方がいい?

ここまで代表的な団信の特約をご紹介しました。

しかし、それぞれの保障を知ったとしても、どの団信にするか判断できた方は少ないでしょう。

結局、団信に特約は付けた方がよいのでしょうか。

「リスクに備える」ことが大原則

団信に特約を付けるかの判断は簡単ではありません。不確定な将来を、不確定なまま判断しなければならないためです。

個人によってさまざまな判断基準があると思いますが、最も大切なポイントは「自分が何に備えたいかを考えること」です。

仮に働けなくなっても、返済を継続できるだけのお金があるならマイホームを失う可能性は低いでしょう。

しかし、働けなくなった場合に住宅ローン返済が滞ると想定するなら、一般団信では不十分な場合もあるでしょう。特約を付け、保障を手厚くするのは自然なことと言えます。

みんな特約を付けているの?

団信に特約を付ける判断は、あくまでご自身の状況によって行うべきですが、判断が簡単でないのも事実です。

団信選びのヒントになるよう、他の方が特約をどうしているのかご紹介します。

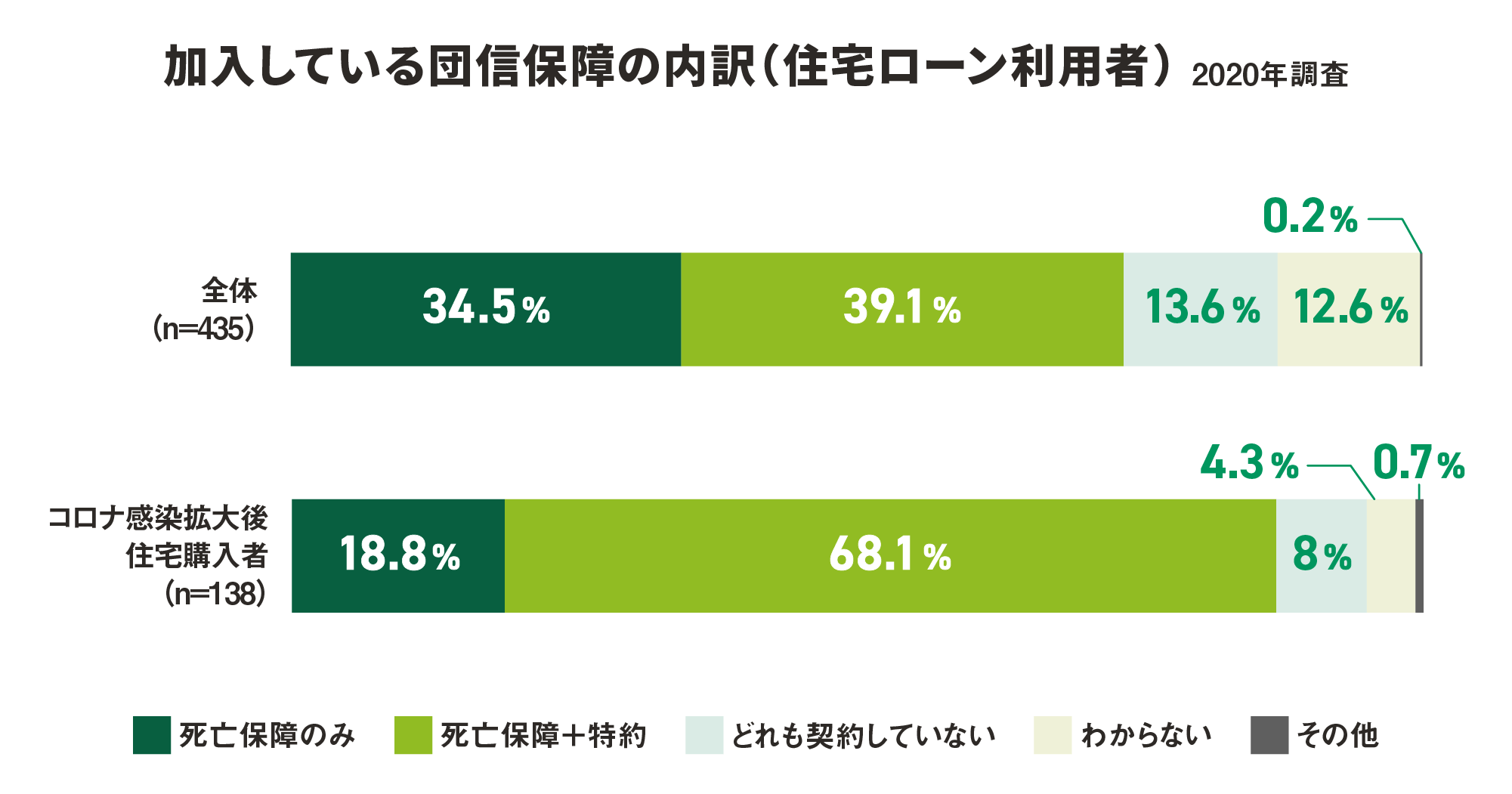

カーディフ生命保険株式会社(以下「カーディフ生命」)が2020年に行った調査によると、住宅購入後に後悔したことで最も多いのは「団信の特約を付けておけばよかった」で、4割を占めています。また、住宅ローン契約者のうち約4割が「特約付団信」に加入しています。さらにコロナ感染拡大後には約7割に増加しました。

※ 「カーディフ生命、「第2回 生活価値観・住まいに関する意識調査」を実施~86%が「仕事よりプライベート重視」、昨年より8PT上昇~」の(図表5)より(カーディフ生命保険株式会社)

つまり、それほど特約付団信への加入のニーズは高いといえるでしょう。

団信に特約を付けるべきかについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

「がん団信、三大疾病保障付団信は必要?実際に保険金が支払われた事例をご紹介」

保障される条件にも注意

特約付団信を選ぶ際には、契約概要・注意喚起情報で住宅ローンの返済が保障される条件を十分確認しましょう。

たとえば「がん保障特約付団信」は、がんと診断されると保障対象となる場合が多いですが、保障対象となるがんの種類が指定されている場合があります。

また所定の日数などの条件にも注意しましょう。

団信と一般の生命保険の基本的な違い

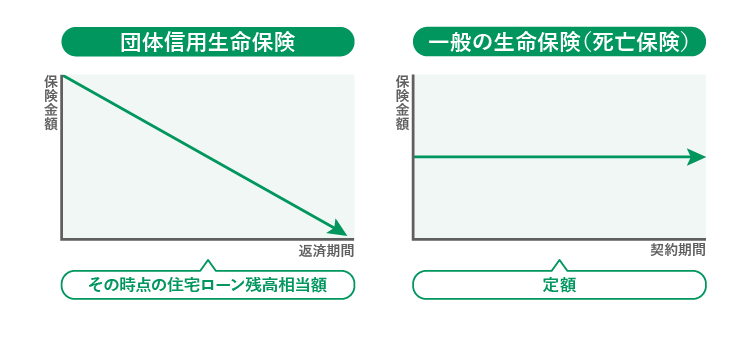

保障金額が一定か変化するか

団信の保障内容は基本的に住宅ローン残高の保障のため、返済が続けば当然住宅ローン残高が減っていき、団信の保障額も連動して減少していきます。

つまり、リスク(ローン残高)の減少と保険金額が連動する合理的な保険であると言えます。

一方、一般の生命保険(死亡保険)は、保障額が保険期間を通じて基本的に一定です。また、一般の生命保険(死亡保険)は、万一のことが起きたときに支払われる保険のことで、住宅ローン残高を保障するものではありません。

保障内容は似ていても、保障額の推移に団信との違いがある点には注意しましょう。

団信と一般の生命保険の比較については、こちらの記事でも解説しています。あわせてご覧ください。

「団体信用生命保険(団信)とは?保障内容から保険料、注意点まで徹底解説」

生命保険料控除もポイント

一般の生命保険で備えると「生命保険料控除(※3)」が利用できる場合があり、節税が可能です。

ただし、住宅ローンを契約すると、一般的に「住宅ローン控除(※4)」を利用できます。

年末時点の住宅ローン残高の1%が直接税金から引かれる強力な節税なので、仮に納めるべき税金が住宅ローン控除で全くなくなる場合、「生命保険料控除」の効果がない場合もあります。節税面での判断は慎重に行いましょう。

※3 No.1140 生命保険料控除(国税庁)

※4 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)

あなたに合った団信は?比較ポイントのまとめ

団信を比較し選ぶポイントは、まず「自分が何に備えたいか」を冷静に考えることです。

たとえば「がんに備えたい」というニーズがあれば「がん保障特約付団信」が有力になりますし、「幅広い疾病に備えたい」というニーズがあるなら「3大疾病保障特約付団信」や「8大疾病保障特約付団信」が選択肢になります。

そのうえで、その特約付団信でどれくらい住宅ローンへ上乗せ金利が発生するかを把握しましょう。上乗せ金利は住宅ローンの契約によって負担額が異なりますので、必ず自分の場合で試算しましょう。

比較の流れをまとめると以下のようになります。

- 1. 「自分が何に備えたいか」を把握し、団信を比較

- 2. 特約付団信を考える場合には、住宅ローンへの上乗せ金利を確認

- 3. 一般の生命保険で備える場合と比較

今回ご案内したこちらの手順で、一般の生命保険とも比較しながら団信を選ぶと、自分にぴったりな団信を選択できるでしょう。

公開日:2021年01月04日

この記事はいかがでしたか?

感想を教えてください。

若山卓也

証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業、保険募集代理業、金融系ライターとして活動しています。関心のあるジャンルは資産運用や保険、またお得なポイントサービスなど。お金にまつわることなら幅広くカバーし、発信しています。AFP、プライベートバンキング・コーディネーター資格保有。